С микроскопических ракообразных сняли обвинения во вреде коралловым рифам

С микроскопических ракообразных сняли обвинения во вреде коралловым рифам

Генетический анализ не подтвердил, что микроскопические веслоногие ракообразные — копеподы — виновны в том, что на коралловых полипах появляются патологические образования. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

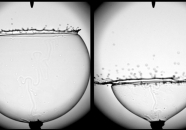

Фото: модельный вид красноморского рифообразующего коралла Stylophora pistillata с изменениями отростков, вызванных копеподами рода Spaniomolgus. Источник: Вячеслав Иваненко/МГУ имени М.В. Ломоносова

Микробные сообщества коралловых рифов сильно влияют на жизнеспособность коралловых рифов и их устойчивость к болезням. Часто случается, что на них воздействуют «чужие» бактерии, которых могут заносить различные симбионты, например, копеподы, размер которых обычно не превышает одного миллиметра. Ученые предположили, что копеподы не только непосредственно влияют на состояние коралловых полипов, питаясь их тканями и выделениями, но и могут заражать их потенциально опасными микроорганизмами, подобно тому, как это делают наземные членистоногие (комары и клещи).

Согласно этому предположению, из-за приносимых копеподами бактерий возникают коралловые новообразования — галлы — в которых копеподы и селятся. Однако доказать это ученые до сих пор не могли. Известно лишь, что некоторые копеподы могут переносить инфекции. Теоретически это могло бы облегчить жизнь симбиотической копеподы в коралле, подавляя естественные механизмы защиты хозяина. Если микроскопические веслоногие рачки действительно связаны с распространением коралловых болезней, то по составу бактерий микробиом пораженной коралловой ткани и симбиотической копеподы должны во многом совпадать, и, с другой стороны, отличаться от здоровых участков той же коралловой колонии.

В поисках таких патогенов или микробных комплексов, специфичных для симбиотических копепод, международная группа исследователей провела подробный анализ микробного сообщества копепод как симбионтов коралловых полипов с использованием метагеномного секвенирования гена 16S рРНК (который есть у всех бактерий).

Для исследований биологи взяли две копепод-коралловые системы: карибский кораллловый полип «морской веер» (Gorgonia ventalina) с живущими в нем копеподами рода Sphaerippe и модельный вид красноморского рифообразующего кораллового полипа Stylophora pistillata с копеподами рода Spaniomolgus. На основании собранного биологами материала биоинформатики провели анализ микробиома двух разных коралловых сообществ. Особое внимание при этом они обращали на идентификцию бактерий, которые предположительно могут влиять в образование галлов. Дальнейшие статистические расчеты показали, что по составу микробиома эти две системы разнятся, однако микробиомы здоровых коралловых полипов, галлов и копепод в этих системах отличаются друг от друга меньше, чем между системами. Исследователи обнаружили, что вопреки первоначальным ожиданиям во всех пробах микробиомы образцов галлов были аналогичны микробиобам здоровых коралловых полипов, но с несколько иной структурой.

По результатам анализа ученые не смогли найти никаких явных доказательств того, что микробиом копеподы, поселившейся в коралловом полипе, действует на микробное сообщество кораллового галла. То есть несмотря на то, что нельзя исключать влияния симбионта на процесс образования галловой ткани в коралле, нет доказательств, что на микробиом полностью сформированных коралловых галлов влияли копеподы.

«Результаты исследования, на мой взгляд, показали актуальность дальнейших работ по изучению микробного состава других симбиотических комплексов беспозвоночных, включающих массовых микроскопических ракообразных, большинство из которых, как ни удивительно, – новые виды, — комментирует один из авторов работы, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Иваненко. — Будет интересно посмотреть микробный состав симбиотических комплексов разных беспозвоночных, проявляющих разный характер и силу симбиотических отношений. Приобретенный нами опыт будет полезен при планировании дальнейших исследований».

Исследование проводили ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова, Института генетики РАН, Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, Сколковского института науки и технологий, Высшей школы экономики, Центра по исследованию Красного моря Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) и Центра биоразнообразия Naturalis (Лейден). Работы были поддержаны грантом Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.

Добавьте свой комментарий