Палеонтологи изучили поселения древнейших многоклеточных животных

Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова изучили прижизненные поселения древнейших многоклеточных животных с биоминеральным скелетом — Cloudina. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Geology.

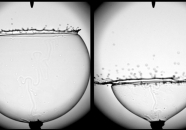

В эдиакарских мелководных морских карбонатных отложениях (возраст которых около 548-541 млн лет) из Намибии (группа Нама) изучены прижизненные поселения древнейших многоклеточных животных с биоминеральным (кальцитовым) скелетом — Cloudina (возможные книдарии). Эти трубчатые организмы (менее 1 см в диаметре и до 5 см длиной) образовывали древнейшие рифы, построенные многоклеточными животными, а также селились среди строматолитовых и тромболитовых бактериальных сообществ после их литификации (отвердения субстрата), формировавшихся как выше, так и ниже базиса волновой эрозии.

«На основе статистических данных по распределению индивидов различных размеров показано, что Cloudina не изменилась морфологически за 6 млн лет эволюции, а её размер и темпы роста зависели от условий среды: наибольших размеров эти животные достигали в хорошо аэрируемых рифах, где их росту не препятствовали бактериальные маты. Тем не менее, будучи генералистом, этот организм быстро заселял любой свободный твёрдый карбонатный субстрат, образую исключительно моновидовые поселения из близких по размерам индивидов», — рассказал Андрей Журавлев, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Ученые использовали различные статистические методы, например, тест Колмогорова–Смирнова. Автор из МГУ участвовал в экспедиции по сбору материала, выборе и полевых обсчётах опытных участков.

«В работе показано, что мы можем в деталях исследовать экологию давно вымерших организмов, даже не зная их систематической принадлежности. В эдиакарском мире, несмотря на его временную близость к кембрийскому, сообщества животных представляли собой исключительно эфемерные моновидовые поселения-аггрегации», — заключил ученый.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Эдинбургского университета (Великобритания) и Министерства горного дела и энергетики Намибии.

Добавьте свой комментарий