Учёные установили, как зависят свойства белка от количества мутаций в нём

Международная группа учёных, объединившая исследователей из Испании, России, Чехии, США и Израиля, установила, как количество мутаций в белке avGFPи характер их взаимодействий влияет на интенсивность его флуоресценции. Результаты совместной работы опубликованы в журнале Nature, печатный выпуск которого вышел сегодня, 19 мая.

В исследовании принимали участие сотрудники Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова: Алексей Кондрашов, Мария Логачева (факультет биоинженерии и биоинформатики), а также Георгий Шаронов (факультет фундаментальной медицины).

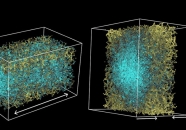

Адаптивный ландшафт — ключевое понятие в эволюционной биологии, разделе, изучающем роль факторов наследственности и изменчивости организмов в биологической эволюции. Адаптивный ландшафт (иначе называемый ландшафт приспособленности) представляет собой графическое отображение зависимости приспособленности особи от её генотипа. Это выглядит как рельефная карта, где наиболее приспособленные особи соответствуют вершинам «гор», наименее приспособленные – их подножиям и долинам. Для изучения объекта, эволюционные изменения которого интересуют учёных, им необходимо рассмотреть все возможные состояния объекта, учитывая различные пути его развития. Причем для каждого состояния необходимо знать все свойства данного объекта.

«Проблема состоит в том, что никто не может просчитать все возможные вариации состояний и свойств в их совокупности: количество их сочетаний очень велико, — рассказывает заведующий лабораторией эволюционной геномики МГУ Алексей Кондрашов. — Поэтому на сегодняшний день адаптивный ландшафт изучается локально. Выделяется ограниченное количество свойств объекта, и исследуется их проявление в зависимости от изменений генотипа».

Исследования были сфокусированы на изучении зависимости флуоресценции (светимости) белка avGFP (от англ. green fluorescent protein) от изменения последовательности аминокислот в его структуре.

Логично предположить, что чем больше замен, тем больше проблем со светимостью белка. Когда отклонение от нормы увеличивается, сначала белок это «терпит», а потом в какой-то момент он «ломается» и перестает светиться. Однако экспериментальная проверка этих соображений, охватывающая большое количество замен и их комбинаций, до настоящего времени отсутствовала.

С помощью искусственного мутагенеза в ген вводили случайные мутации. В результате возникало огромное разнообразие новых вариантов гена, большая часть которых кодировала белки, отличающиеся от исходного одной или несколькими аминокислотными заменами. Последовательности этих вариантов определяли с помощью высокопроизводительного секвенирования и оценивали светимость соответствующих им белков.

Учёные из МГУ принимали участие в исследовании на этапе получения и анализа данных. Для статистического анализа использовали метод искусственных нейронных сетей.

Как и следовало ожидать, чем больше количество аминокислотных замен в белке, тем сильнее изменяются его свойства и тем менее интенсивной становится его светимость. Для генотипов, имеющих пять или более замен, флуоресценция уже не характерна. Причем даже если каждая отдельная мутация оказывала очень слабое негативное влияние на флуоресценцию (так называемые слабовредные мутации), то их сочетание приводило к существенно более сильному эффекту, чем можно было бы ожидать исходя из эффекта каждой отдельной мутации. Такое взаимодействие называется негативным эпистазом. Теоретически возможна и обратная ситуация — уменьшение негативного влияния вредных мутаций в результате их взаимодействия, правда, таких случаев ученые практически не обнаружили.

Добавьте свой комментарий